MY TRIP.

路人感

通过打造“路人感”,弱化功利色彩、强化公共属性,让购物中心从“消费目的地”升维为“情感发生地”。

在商业地产迭代的浪潮中,“差异化”始终是购物中心破局的核心战略——从策展型零售、非标化空间,到小众品牌首店、沉浸式主题街区,行业不断以创新回应消费变革。

但当一个概念从“破局利器”演变为“行业标配”,甚至产生新的同质化,另一个命题也随之浮现:在消费者对新鲜感阈值持续升高的当下,如何让差异化策略跳出物理空间与业态竞争的维度,真正沉淀为可持续的竞争优势?

“路人感”的兴起,或许揭示了答案的另一种可能。它不再执着于用强目的性场景刺激消费决策,而是将商业空间重新定位为“城市生活容器”——通过弱化功利色彩、强化公共属性,让购物中心从“消费目的地”升维为“情感发生地”。

#1 什么是“路人感”的基因密码

互联网上有句话说:“走在成都大街上,我都有潮人恐惧症。”这句话背后其实代表的是不同消费群体的属性偏好与周边环境的格格不入。所谓路人感,本质是商业空间对城市公共性的回归,它不追求让所有人尖叫,而是让每个路过者都觉得“这里和我有关”。

这几年,消费者心理正在发生转向,开始对过度设计的空间产生审美疲劳,对于购物中心而言,网红打卡模式也难以转化为长期消费黏性。在各种“场景革命”发生时,很多红极一时的商业面临“打卡即终点”困境,到场顾客的人均停留时间不增反降。

如何用“路人感”重构商业空间的价值锚点——那种让人愿意穿着拖鞋下楼、素颜推门而入、社恐患者自在独处的轻松氛围,或许才是更高阶的商业竞争力。

“反KPI”的空间主张

路人感≠平庸化,而是一种松弛的商业美学。购物中心的顾客未必是来消费的,他们可能是为了闲逛、偶遇、发呆。业内人在说,购物中心现在的角色已经由一个可体验的购物空间转变成了一个可购物的体验空间。体验与购物两种功能的调换,并不代表着购物中心的“去购物化”,而是一种休闲与消费空间的完美平衡。

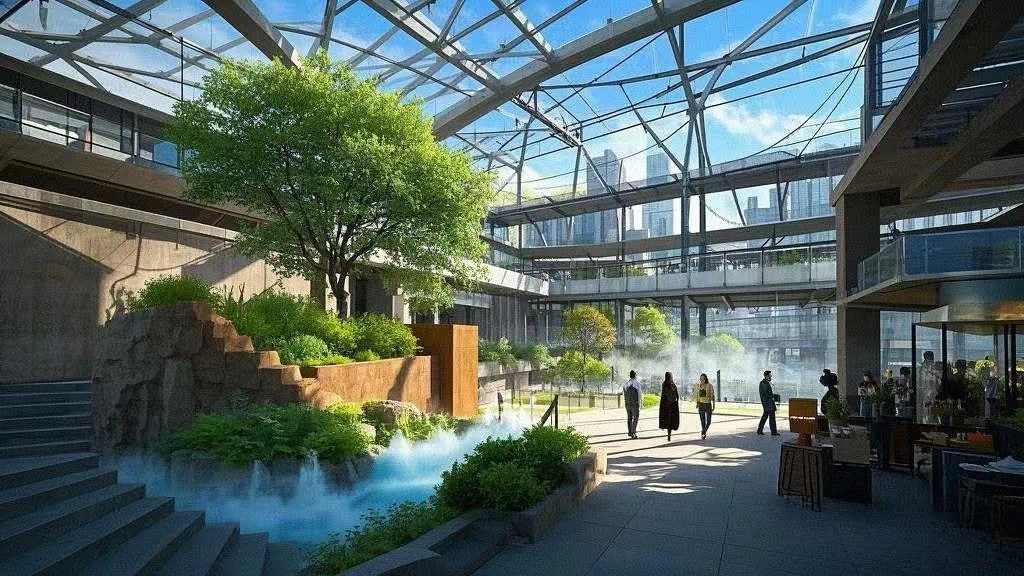

西单更新场 THE NEW

在政府“减量、提质、增绿”原则指导下,由华润置地改造的西单文化广场完成蜕变,2021年以全新的面貌正式亮相,焕新后名为“THE NEW更新场”。调整后的西单更新场,其可租赁面积近乎减半,将更多的空间留给了策展活动、绿地、花园,希望以更具公共性、更具艺术感俘获最新一代消费者。

西单更新场 THE NEW

更新场开业时曾经引入“艺文”概念,有诸多符合青年潮流群体消费视角的艺术和文化品牌进驻。而随着消费趋势的变化、消费者对于艺术内涵理解的变化,更新场并没有执着于做“高高在上”的艺术装置,而是将每一种小场景无限放大。

项目通过设置多功能空间灵活满足品牌活动需求,并持续以非标精神探索新玩法,打造出文博市集、秋日躺平大会、嗨咖同学会等各种好玩儿又贴近生活的社交互动类活动,强化社交空间的趣味性和新鲜感。

类似的运营逻辑是在强调“要跳出商业自嗨模式”,与品牌主理人、艺术家共创城市文化空间,打造松弛的社交磁场,满足年轻人对抗无序生活的需求。

制造与消费者的随机链接

从购物中心会员运营角度来说,与其说是要做一场场的营销活动,不如说是在策划“制造偶遇”的商业魔法。“偶遇经济”的本质是将购物中心从交易场所转化为社交发生器,通过空间、业态、活动的设计,制造与消费者之间的随机链接。这种链接产生的惊喜感、分享欲、归属感等多种情绪价值,即能有效转化为商业体的传播势能与复购动力。

制造与消费者随机链接的方式多种多样,大到建筑设计,小到会员权益,其本质目的都是希望消费者能在这里找到同频的人群、同频的商品。走在街头巷尾总幻想着来一场“不期而遇”,路边小吃店也能看到穿着汉服的姑娘和当地的大爷大妈同坐一桌闲聊,这种油然而生的松弛感,是消费者一直追求的东西。

在小场景当中,一个有意思的围挡都能制造起购物中心与消费者、消费者与消费者之间的随机链接。北京中关村领展广场将围挡设计成“大家来找茬”活动,消费者从购物中心“出其不意的小心思”里,找到了逛街带来的惊喜。

北京中关村领展广场

这并不是一场能形成人山人海之势的大型营销活动,但却成为购物中心与消费者距离最近、最随性的沟通方式之一。所谓最高明的运营从不是精准算计,而是创造让人愿意“浪费”时间的理由。那些敢于在动线里埋藏彩蛋、在围挡上书写谜题的购物中心,正在证明一个朴素的真理:在这个算法统治一切的时代,留点“失控”的余地,反而能收获最动人的商业化学反应。

将商业内容延续到生活方式

差异化与路人感最核心的区别或在于,差异化侧重于购物中心或品牌文化的单向输出,通过各种方式来强调自身的特征与调性;而路人感则是在号召消费者们、品牌商户成为文化传播的参与主体。

深圳万象天地曾打造的“mixtuRE:Sustainable Fest可持续生活季”,一方面加强了其与场内品牌的轻量化合作互动,另一方面也将ESG这一略显晦涩的理念传递给每位到访者。

深圳万象天地

在可持续生活季中,ACMEITEM、National Geographic、东边野兽、mad nomad等带有鲜明符号的品牌,以快闪空间形式纷纷参与其中。通过展示可持续再生材料制作的创意商品、号召路人参与手作工坊、强化低碳主题的门店视觉等方式,让ESG理论变得更具生活氛围。正如,中购联从2023年底即已启动编制ESG行业标准,以这一引领之举推动商业伙伴共同倡导绿色运营。

深圳万象天地

在中医市集兴起之时,可持续生活市集同样受到诸多项目及品牌的关注,他们都在发挥自身优势,将宏观理念转化为消费者可接触、可参与、可传播的“文化积木”,让消费者与品牌商户在自由组装中完成价值共创。

此地CyPARK

在这样的空间场景下,每一位到访者都不只是消费者。购物中心将可再生商品陈列讲述为让消费者参与创作的“材料变形记”、将旧物回收通过营销的方式落为“行为货币化”,给了商户、消费者更多的共创空间,以此催生的UGC传播链正是在印证“参与深度决定商业生命力”这一探索性观点。

#2 从“消费场”到“生活场”的公共性价值

购物中心对“路人感”的追求,本质是对商业空间公共性价值的重新挖掘——通过弱化传统商业的强目的性,让场所回归“城市客厅”的包容性,使消费者从“被算计的顾客”转变为“自在的生活者”,最终实现商业体与城市、社区的深度共生。

内容社区化,以“真实对话”打破信息茧房

当消费者从“旁观者”变为“共建者”,商业空间才能真正成为生活方式的载体。这种“让渡主权”的运营模式,降低了商业的功利色彩,反而让用户因“被需要感”产生归属心理。

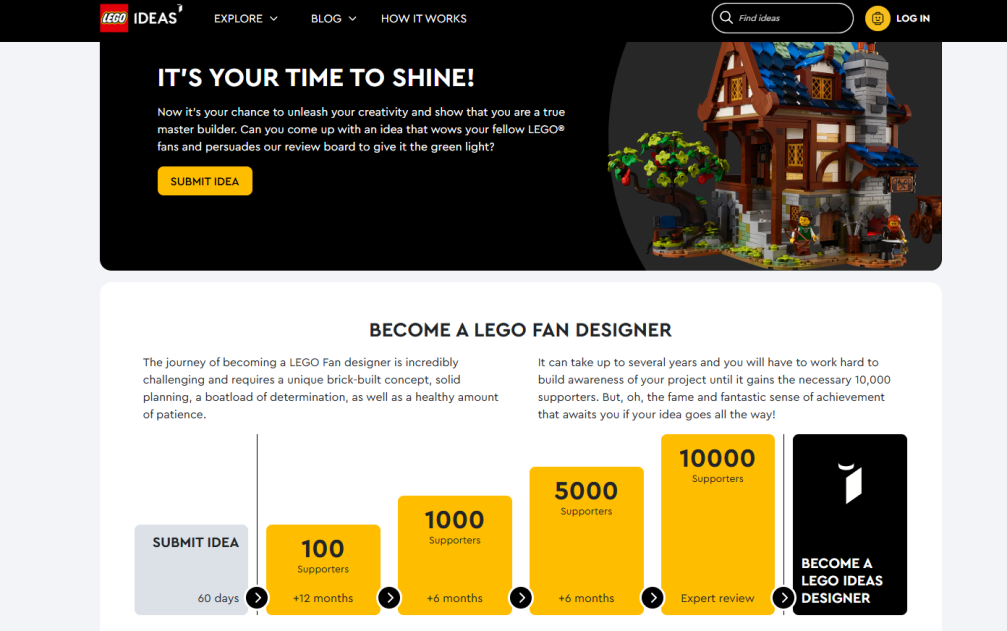

乐高通过“乐高创意”(LEGO IDEAS)这一在线创意平台,为全球乐高爱好者提供了展示自己作品的机会。在线上创意社区这一开放互动平台中,用户可以提交各种创意作品,获得高投票的优秀作品可成为乐高的正式产品。此时,品牌与用户之间不再是传统的买卖关系,而是合作共创的伙伴。

乐高创意(LEGO IDEAS)平台

从运营与传播逻辑来讲,用UGC内容反哺产品库,将消费者从购买者转变为品牌内容生产者的机制,让所有用户感受到了自己在品牌发展过程中的重要性,以此形成的口碑传播效能,远远高出传统的广告投放效率。

运营人性化,用“不完美”对抗算法焦虑

在追求极致效率的数字化时代,适度保留粗糙感、未完成时态和人性化痕迹,或许正在成为差异化的突破口。就像前文提到的“大家来找茬围挡”,当商业空间允许人们“浪费时间”,消费者反而更愿意停留并产生情感依赖。

用手写报代替电子屏、不定期更换的手绘海报、保留市集摊位的凌乱感,本质都是在以“反标准化”策略直击消费者对算法推荐、数据监控的倦怠感。即使是经过系统培训的服务人员,也可以适度暴露“不专业”,新人导购的一句“抱歉,这件商品我还没学会介绍”,或许比程式化服务话术更容易构建起场景信任。

#3 结语

当算法将消费切割为精准的颗粒、电商将生活压缩成即时的订单,购物中心对“路人感”的追逐,其实是一场对抗“附近消失”的温柔革命。它不再执着于用华丽的场景催促人们掏钱,而是试图在钢筋水泥中重建一片允许驻足、偶遇与闲谈的生活飞地。

从公共空间的无条件开放,到社区内容的共同书写,再到人性化设计的笨拙诚意,这些实践都在验证一个朴素的真理:商业的终极价值不在于收割需求,而在于创造让人愿意停留的理由。

转自|中购联

图片|来自网络

如有侵权请联系删除

感谢合作与支持